目次 [非表示]

バイク・中古車の売却プラットフォーム「KATIX」を運営している株式会社KATIX。

高額商材のリユース市場においてネット完結型の売却サービスを展開。従来の中古車・バイク市場には査定の不便さや透明性の低さが課題としてありました。KATIXはユーザーにとって手軽であり、公正な売却体験を提供することで、サービス開始から4年で延べ12万人以上に利用されるなど、市場シェアを急速に伸ばしています。

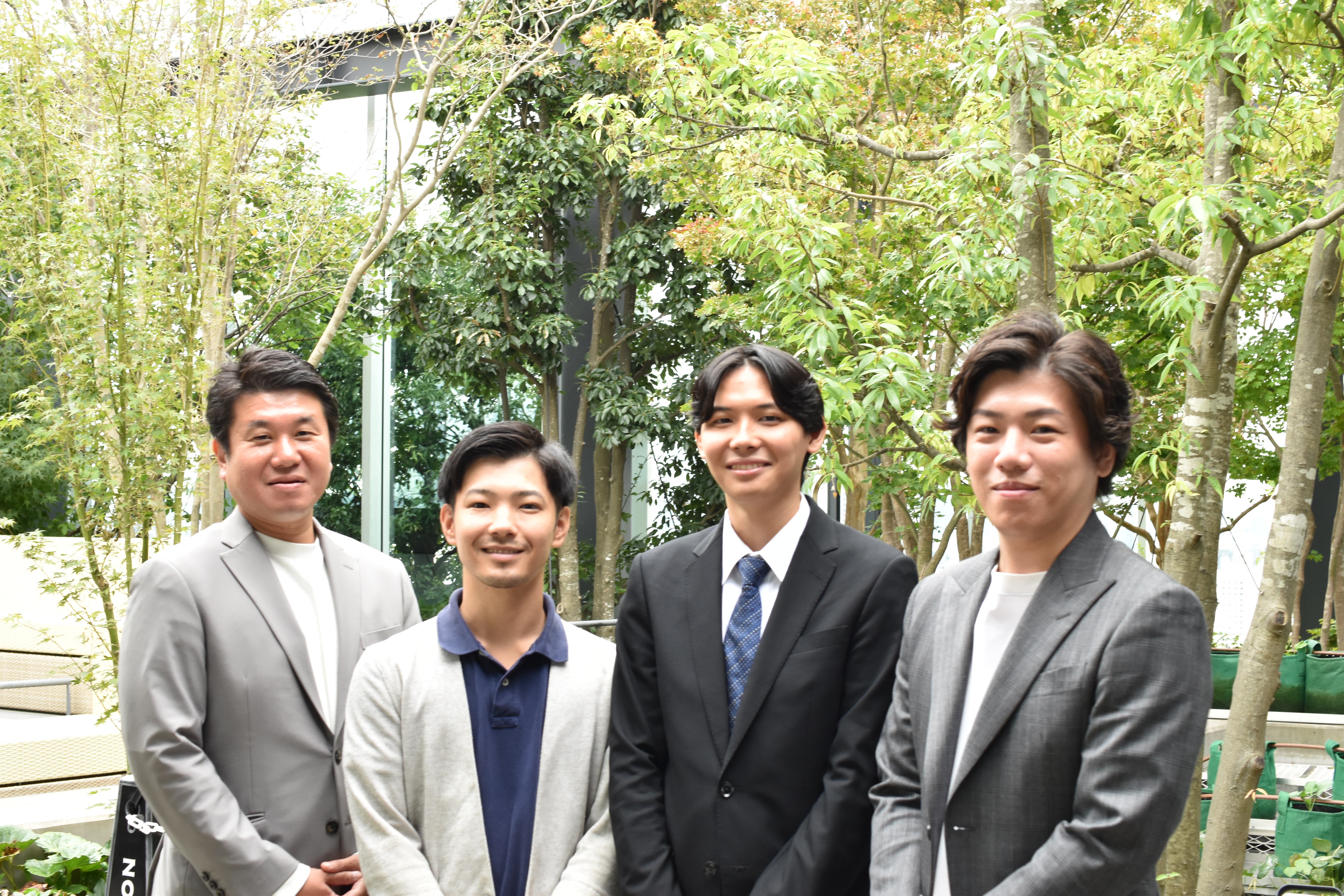

その中で2025年7月に現在のKATIXへの社名変更とともにミッションを刷新し、新たな一歩を踏み出しました。新たなミッションに込められた想い、その想いがどのように仕事に根付いているのか。代表取締役の嘉数 雄一さん、若手社員の檜山 蓮さんにお話を伺いました。

〈プロフィール〉

リユース市場の当たり前を打ち破る。

―――まずはKATIXの事業について、簡単にご説明いただけますでしょうか。

嘉数(以下敬称略):リユース市場で主にバイク・中古車の売却プラットフォーム「KATIX」を運営しています。

お客さまがスマホで写真を撮って簡単な質問に答えるだけで、翌日には最大17社の買取業社からオファーが届くという、これまでになかった新しいネット完結型の売却サービスになります。

―――リユース市場におけるネット完結型は珍しかったんですね。

嘉数:まず従来のリユース市場においては、買取の際には現地で実物を確認することが当たり前でした。売却いただくモノの性能や状態などは実際に目にしないと査定できなかったわけです。

しかし、インターネットの高速化や高性能なデバイスの普及によって肉眼で見るようにもはるかに解像度の高い写真が、個人でも手軽に撮影できる環境になってきました。そこで高額商材においてもオンライン売却の可能性が広がってはいました。

一方で、私自身はリユース市場全体で査定の不透明性に課題が残っていると感じていました。買い手によって評価や査定金額にばバラつきがあり言い値のような状態になってしまう。その金額によってさらに相場が動くことで各買取業社の対応も一変してしまうという。こうした価格の不透明性と一貫性の乏しさのせいで「せっかく愛車を売ったのになんだかもやもやする」といった腑に落ちない経験をされたユーザーの声をよく耳にしていました。

そこでまずはユーザーが何の不安もなく「売ってよかった」と思える売却体験が必要だと感じました。ユーザーの体験価値を中心に据えたオンライン売買が実現できれば市場全体を変えることができるのではないかと。

相場によって価格が形成される市場にとって価格の透明性を担保することは難しいチャレンジではありました。ユーザーの代わりに買取業者とのやり取りをすべて代行するカスタマーサクセスという存在を設け、複数業者によるオークション形式の価格査定としたことで、ユーザーにとっては取引の過程における手間と不信感を抑えることができました。

ユーザーに寄り添った売却体験にこだわることで「実物を見なければ査定はできない」「買取価格は業者間の相場で決まる」といった従来の慣例を打ち破ることができたのが弊社の強みになっていると思います。

「信頼される市場」の構築を目指す。

―――失礼ながら仕組み自体はもっと前からでも実現できそうな印象を受けたのですが、KATIXが手がけるまでリユース市場での変化はなかったんですね。

嘉数:ヤフオクやメルカリなどのCtoC売買サービスはほとんどがオンライン化している中で、CtoBで高額商材をオンラインで扱うサービスはほぼ存在していませんでした。高額商材なので、出張査定や店頭で人が介在して査定しないとわからないほど評価や点検項目が多かったんです。

また業界の慣例や市場の仕組みとして変化が必要ない状況だったとも言えます。企業と個人の取引になってしまうので、知識や情報の量にも差があったり、個人では立ち入ることのできない業者間オークションで相場が決まったりと、企業側が有利な状況でしたから。

一方でSNSの普及で個人でも多くの情報を得たりCtoCの個人売買が普及したことで、中古市場に対して疑いを持つユーザーも現れるようになりました。そこにコロナ禍が重なり移動が制限される中で色々な物事が「オンラインでも良いよね」という価値観が生まれたことはKATIXの存在を後押ししてくれる追い風になりましたね。

―――今回刷新されたビジョンなどを拝見しても「市場への信頼」は大きなテーマだった訳ですね。どういった経緯で改訂されたのでしょうか。

嘉数:社名を変更するにあたりミッションなども改めて見直そうと1年ほど当時のボードメンバーと試行錯誤をしてきました。特に自分たちの存在意義としてパーパスを整理することには注力しましたね。

私たちの顧客が高額商材を売却する理由のひとつに、人生の転機が訪れたからというものがあります。例えば、子どもが生まれたから、定年退職して家族との時間を大切にしたいから、お子さんが素敵な結婚式を挙げるための費用にしたいなど…。大切なものを手放す時というのは、それを超える大切なことのために一歩を踏み出そうとしていることだと。

私たちがKATIXで扱う売却価格の平均が1台あたりでバイクだと約50万円、車だと120万、使用年数も10年近くある、ユーザーが愛着を持って大切にしてきたモノになります。私たちは「売ったら終わり」ではありますが、ユーザーのみなさんにとってはそのお金は新しい次に進むステップなんです。だからこそしっかり架け橋となってサポートして「より良い未来を求める人々の可能性を広げる」ことが私たちの存在意義であると改めて認識することができました。

パーパスを固めることができたので、そこからミッション・ビジョンが広がっていきました。先ほども言ったように私たちの顧客の多くは頭の中が「未来」のことでいっぱいいっぱいになっています。だからこそ売ることに関しては「まぁいいか」と決めてしまいつつも、やはり後ろ髪を引かれる思いを抱えてきたのが今までのリセール市場だと。なので冒頭にお伝えしたように取引や相場の透明性を高めることで、お客さまにとって「信頼できる市場」を目指すことをミッション・ビジョンとして策定しました。

とはいえ「信頼を築く」といった言葉は抽象度も高く、そのままでは社員にも想いが100%伝わりきらない部分もあるかと思います。もちろん事業や業務ごとに決めた戦略や戦術といったものはきちんとビジョンの延長線上で繋がっているので、普段の業務の中から落とし込みながら、浸透させていこうという段階ですね。

日々の業務に根付く「誠実さ」。

―――ミッションなどの改訂を受けて、現場で実務を担当される〇〇さんはどのように感じていますか?

檜山:私は現在、カスタマーサクセスとしてお客さまのお申し込みから入金までの一連をサポートする業務を主に担当しています。お客さまとのやり取りはもちろん、業者との金額交渉であったり、所有権の解除といった事務手続きの代行といった付随する業務も含まれています。

約2年の業務経験の中で感じたのはお客さまに誠実に向き合うことの大切さです。パーパスにもあるように、多くのお客さまが本当は手放したくない大切のモノを、未来のために売却する訳です。

時にはその人たちにとってKATIXで売却することがベストな選択かと言われると、そうとは限らないケースもあります。例えば、KATIXよりも高い金額で買取してくれる他社が現れた時。当然私たちも引き取りの日程を早めるなど、別のベクトルでアピールはしますが、買取価格を優先して正直に他社での買取をお勧めすることもあります。

それが本来のユーザーファーストな考え方であり、ユーザーにとっては大きな売却体験価値になっていると思います。入社最初は「売上につながらない提案をして大丈夫なのか」と戸惑う気持ちも正直ありました。ただ今はそれが信頼に繋がり、KATIXのリピーターになってくださることもわかってきました。そういう意味でも日々の業務の中でKATIXが大切にする思想が浸透しているのは実感していますね。

実は、就活でKATIXへの入社を選んだのも正直さに惹かれた部分があるんです。

―――というのは?

檜山:就職活動は自身の成長環境を軸にメガベンチャーを含むベンチャー企業を15社ほど受けました。その中でクラウド系のサービスを提供している企業とKATIXで悩んでいました。

就活の面接はやはり審査の側面があり、こちらが見定められているという印象を持つことが多かったのですが、KATIXは対話に近い形でよりお互いの理解を深めていく形式でした。私自身の将来やりたいことやビジョンに寄り添ってもらいながら採用が進んでいったことがすごく印象的で。

またベンチャー企業として会社の未整備な部分について伺った時も、取り繕ったりせず正直に答えてもらえました。会社としてマイナスな部分を本来は言いたくないはずなのに、ミスマッチを避けたいという学生側の想いに立った誠実なコミュニケーションだったと感じたんです。ここならお互いに信頼して、自分のやりたいことにチャレンジできると思ったのが大きな決め手でしたね。

―――採用の場面でも価値観が根付いているというまさに証明ですね。

「プラットフォーマー」を目指してほしい。

―――新卒採用を増やし人員を増加させている中で、KATIXではどのようなキャリアプランが描けるのでしょうか?

嘉数:社内で作った造語なのですが「プラットフォーマー」を目指してほしいと伝えています。プラットフォームの運営はとてもバリューチェーンの長いもので、営業、カスタマーサポート、デザイナー、システム開発…サービスのスタートからユーザーへ届くまで全員がひとつの束になってバトンを繋げていく必要があります。

当然ながら組織の特長として各部門の連携がとても重要です。事業の全体感を把握しながら自分の仕事がどこにどう繋がっていくのか。ひいてはKATIX全体のビジョンやミッションにどう繋がっていくのかを逆算して働くことで、高い体験価値を創出し、市場に信頼を築ける人材を輩出したいという想いはありますね。

―――檜山さんはご自身のキャリアについてどのように考えていますか。

檜山:あまりポジションにはこだわりはないのですが、10年後にはKATIXで替えの利かない存在になるという目標があります。そのためにはプラットフォームを運営するためのさまざまなスキルを身につけることで複合的な価値を出せるようになる必要があると感じています。

今はカスタマーサクセスとしてユーザーファーストの視点や取り組みを学んでいますが、営業的な視点で買取業者に対するデータの分析力といったものを今後は身に付けていきたいですね。

―――最後にKATIXを目指す学生さんへメッセージをお願いします。

檜山:学生の段階で特別なスキルは必要ないと思います。ただ、お客さまのために頑張りたい、こうしてあげたいという想いは前提として必要かと思います。

またKATIX自体もまだまだベンチャー企業なので、日々仕組みやサービスの形態は変化や進化を遂げていきます。その変化のスピード感を楽しめるようなマインドは持っていてほしいですね。ただ自身のキャリア自体に対する支援は整っているので安心してチャレンジしてほしいと思います。

嘉数:やはりパーパスである「より良い未来を求める人の可能性を広げる」という部分をとても頑張っていく企業なので。その存在意義に共感できる人にはぜひ興味を持ってもらえたらと思います。

また近い目線でいくとAIの進出により経済や社会が大きく変化するタイミングでもあります。私たちも日常業務やシステムへのAI導入を進めていく中で、AIネイティブである今の就活生の皆さんが1年目からインパクトのある活躍ができるような環境を整備していきたいと思います。

―――ありがとうございました。

ありがとうございました。

2026.01.14

2026.01.14