目次 [非表示]

近年、IT業界の求人が顕著に増えてきています。IT業界に転職を考え、独自に勉強を行う人も少なくはありません。しかし、働きながらの勉強は簡単ではなく、自分に合わせた勉強方法を知っておく必要があります。今回は社会人の勉強に役立つ情報をお届けいたします。

社会人が勉強で得られるものとは?

そもそも、社会人が勉強する理由とは何なのでしょうか。多くの方は「キャリアップ」や「転職活動のため」と答えるかと思います。近年、政府の掲げる「industry4.0(第4次産業革命)」によって「IoT」「AI」「ビッグデータ」の需要は高まる一方で、IT業界ではどの企業も、ITスキルの知識やスキルを身に付けた人材を常に募集しています。この流れに合わせて、IT業界に転職する人は少なくありません。

確実な転職を行うため、IT業界への進出を予定している人、それ以外の人も、まずは「目標」を明確にしましょう。ゴールから逆算した勉強を行い、自分に必要な知識やスキルを身に付けることが大切です。ここでは明確な勉強を行うことで得られるメリットをいくつかご紹介致します。

できる仕事の選択肢が広がる

継続した学習を行うことで、これまで以上に幅広い分野で転職活動が行えます。勉強した内容は他業界に横展開しても十分に通用するケースが多く、積極的に勉強を行えば、これまでとは違う業界で活躍することも可能です。

今の仕事により深く関わることができる

勉強のメリットは転職活動など外に意識が向きがちですが、今現在の職業にも役立たせることもできます。資格の取得によって、その分野に特化した仕事ができることもあり、より奥行きのある仕事が可能になります。より今の仕事にやりがいを求めるのではあれば専門的な勉強を行うようにしましょう。

社会人が勉強にかける時間

総務省が実施した「平成28年社会生活基本調査」によると日本の社会人の平均勉強時間は6分程度というデータがあり、社会人はスキルアップのためなどに時間を使っている人は少ないことがわかります。さらに、社会人のうち6~7割の人が自主学習を行なっていないというデータが「全国就業実態パネル調査2018」から出ています。数字だけを見ればかなり勉強時間が少ないようにも見えます。

たしかに、社会人になれば普段の業務もあり、その後で勉強をするには相当な気力と体力が必要になるでしょう。となると、社会人の半分以上の人が勉強をしていないというデータもうなづけます。

勉強時間の作り方

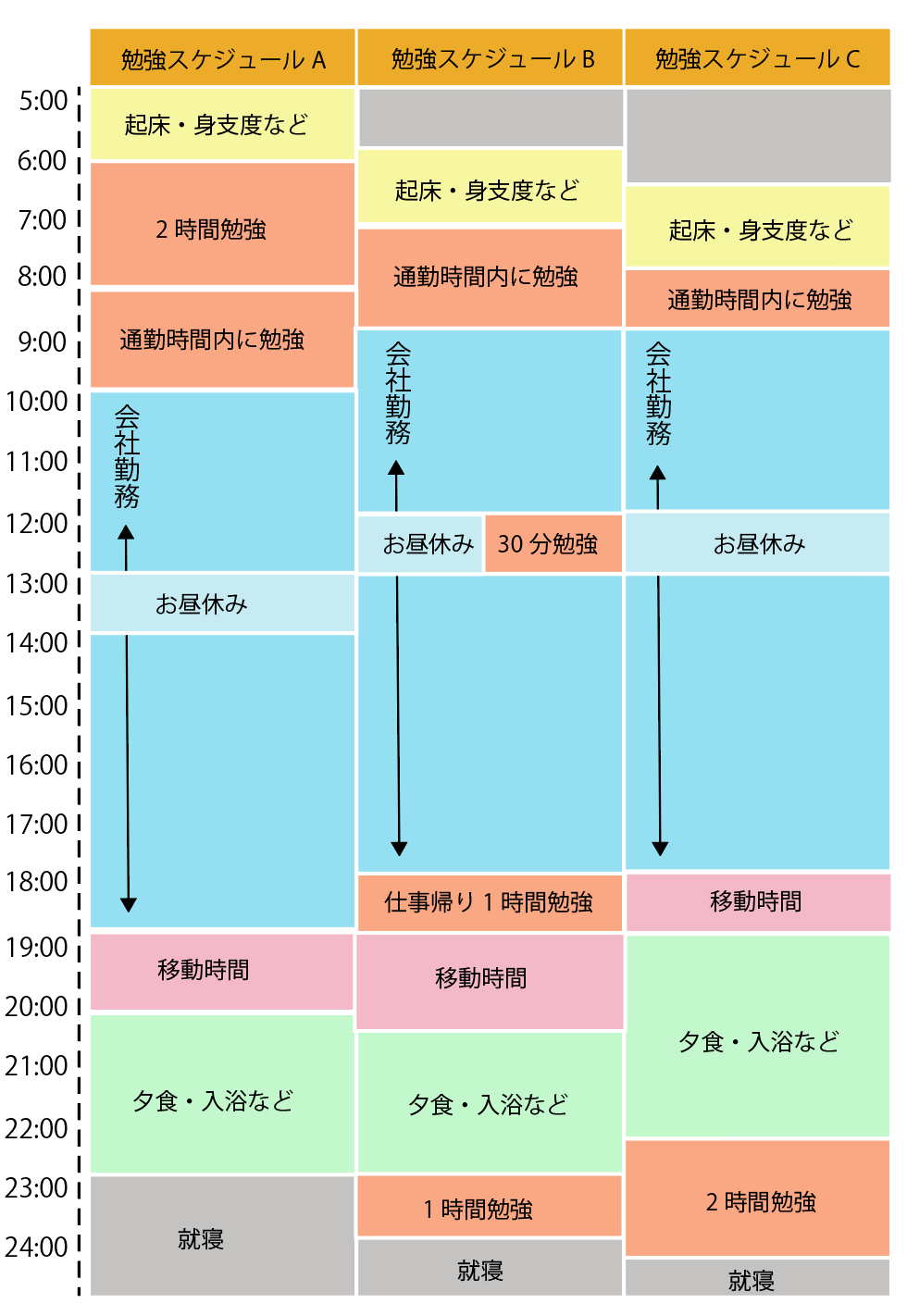

社会人になると仕事の都合や急な約束などで、勉強の時間を作れないことも多いでしょう。ですが時間を捻出するために、自分がどのタイミングで勉強ができるのか1日の流れを書き出すなどして可視化してみると良いでしょう。

通勤時間や自宅でテレビを見ている時間など、勉強時間に捻出できる時間を作ったり、いつもより1時間早起きして勉強をする「朝活」を実践してみるなど、日々のスキマ時間を有効活用するのもおすすめです。

しかし勉強時間が長いから良いというわけではありません。短時間でも効率よくインプットできていれば問題はないので、長く続けるためにも無理をしない範囲で、まずは1日30分〜1時間程度も良いので今の生活から勉強時間を作っていくようにしましょう。

◇勉強スケジュール例

最近は比較的、勉強できる時間が多い

最近では「働き方改革」を推進しフレックス制を導入する企業や、テレワークでの業務を推進する企業が少なくありません。自社の1週間のスケジュールを比較的自由に組むことができるのではないでしょうか。勤めている会社の社内制度などしっかり確認し、目標に合わせた勉強を「習慣化」できるようにしておくことをオススメします。

ですが、勉強をする人の多くは、この「習慣化」に苦労するかと思います。どんなに意識を高くしていても三日坊主という言葉があるように、勉強するモチベーションを維持することは簡単ではありません。社会人のように通常の業務に加えた自主学習は、学生が勉強をするのとは訳が違います。モチベーションのキープが上手くいかない方短期で勉強できる方法を探すのも一つの手です。

長期的な勉強をする人は「習慣化」。勉強のモチベーション維持が上手くいかない方は「短期的な勉強方法」を探してみましょう。

スタイルに合わせて「自主勉強」か「スクール通い」

一般的な勉強方法には自分一人で勉強を行う自主的な学習と、スクールなどに通う講師学習などがあります。長期や短期など、自分の好みに合わせて学習方法を選ぶ必要がありますが、自主学習の場合、自身のスタイルにあった効率の良い勉強方法を見つけるまでに、時間が掛かるのではないでしょうか。

新しい分野の学習においては、自主学習に比べて講師のいる学習の方に軍配が上がります。ですので、自主学習が苦手な人は、スクールに通うのも一つの手といえるでしょう。